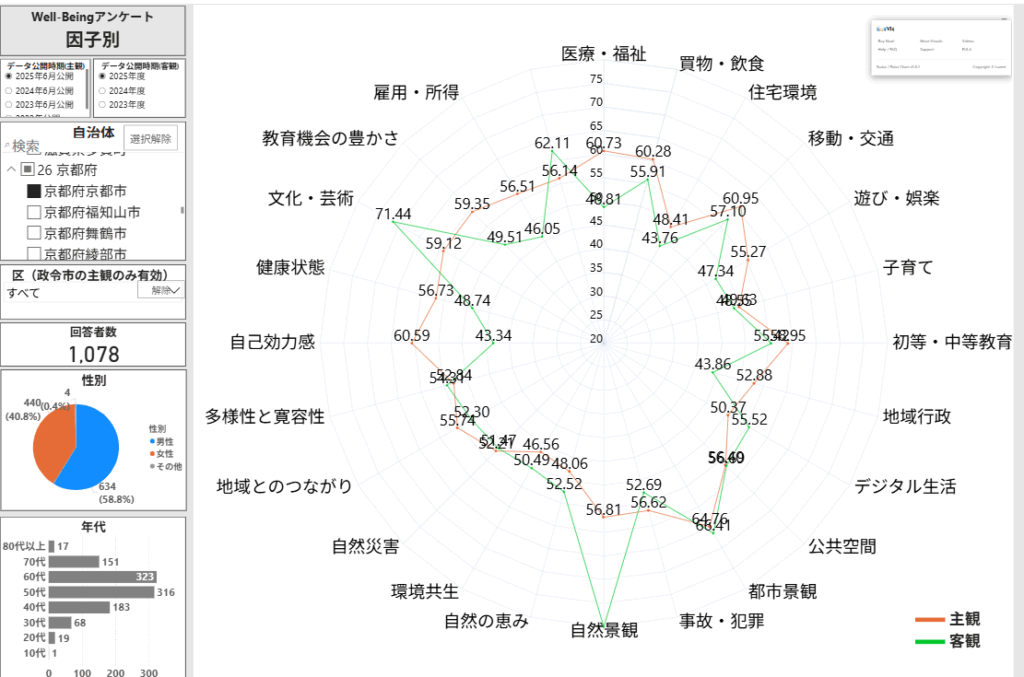

デジタル庁では、地域幸福度(Well-Being) として、地域住民の幸福度を主観・客観の両面から可視化した指標を公開しています。

この指標は、住民の感じている幸福感(主観)と、データとしての状況(客観)のギャップや、性別・年代ごとの違いなども把握できるのが特長です。

地域の幸福度に基づいて、限られた行政資源をどこに重点的に投入するか、といった政策やまちづくりの方向性を考える際の有力な判断材料となります。

このたび、山本恵果が、地域幸福度(Well-Being)指標を活用した標準ワークショップ(主に自治体職員・地域住民向け)を実施できる認定ファシリテーターとして登録されました。(登録番号WB07023)

標準ワークショップでは、地域幸福度指標を活用した政策デザイン手法を体験することができるほか、次のようなことを目的としています。

・ウェルビーイングの定義、重要性等について理解を深める

・地域幸福度指標の構成・概要を理解し、指標サイトの使い方を習得する

・地域幸福度指標をもとにして、対象自治体の現状について理解を深める

・地域幸福度指標の構成・概要を理解し、指標サイトの使い方を習得する

・地域幸福度指標をもとにして、対象自治体の現状について理解を深める

「Well-Being」を軸に、これからのまちづくり・政策を考えたい自治体関係者の皆様、ご関心がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

(ご参考)ファシリテーター派遣制度の概要

京都市の指標。主観値と客観値に乖離がある項目が複数あり、興味深いです。